住宅業界は今、大きな転換期を迎えています。

人口減少や物価高騰といった厳しい課題を抱え、集客手法は、これまでの紙媒体中心からデジタルマーケティングへと急速にシフトし、かつてないスピードで変化しています。

この記事では、住宅業界における最新の集客戦略を詳しく解説。

これから全6回にわたり、 SNS・オウンドメディアを活用した集客手法 をお伝えしていきます。

こんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までご覧ください!

この第一回目では住宅業界が置かれている状況と今後のターゲット、そして今後の集客に欠かせないInstagramについて触れていきます。

現在、住宅業界は深刻な課題を抱えています。

1つ目の問題は、人口の減少による住宅需要の低下です。

日本の人口は減少の一途をたどり、少子高齢化が進行する中で生産年齢人口も減少傾向にあります。

その影響で住宅購入層が減少し、 住宅需要の低下が顕在化しています。

この流れは、地方や郊外の住宅地で特に顕著で、地域によっては住宅の供給過多が問題となっています。実際、2022年度の新設住宅着工数は86万戸でしたが、2040年には49万戸にまで減少する見通しとなっています。(野村総合研究所「2040年度の新設住宅着工戸数は58万戸に減少、2043年の空き家率は約25%まで上昇する見通し」)

2つ目の課題は、 経済状況の悪化により住宅購入のハードルが上がっていることです。

ウッドショックによる木材価格の高騰をはじめ、物価高騰が建築コストを押し上げています。

また、住宅ローンの変動金利の基準となる短期プライムレートが15年ぶりに上昇し、住宅ローン金利引き上げへの懸念が強まっており、住宅購入へのハードルが高くなっている状況です。

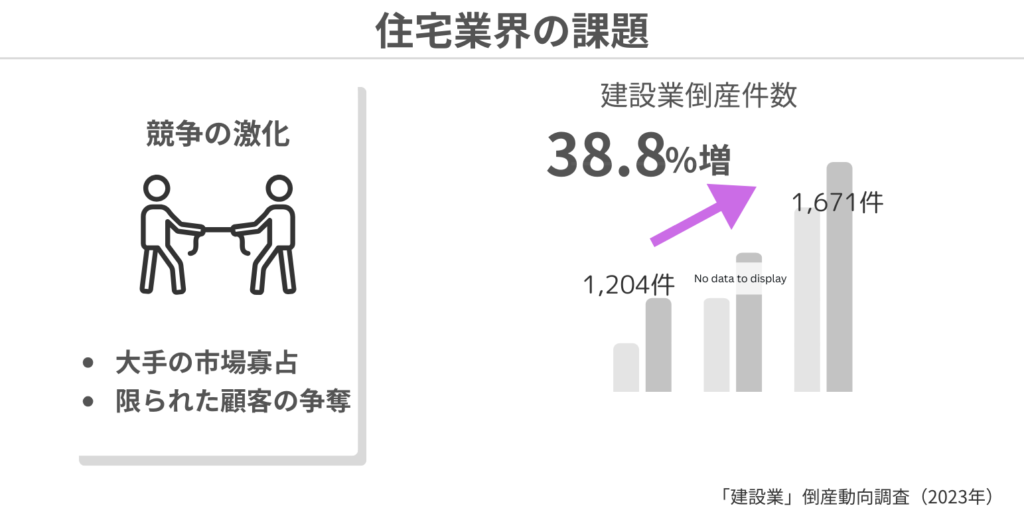

2023年の建設業倒産数は前年の2022年と比べて38.8%増加し、1,671件に達しました。(帝国データバンク『建設業』倒産動向調査 2023年)

この前年比38.8%の増加率は、リーマンショック期をも上回り、2000年以降で最も大きな増加率です。

このデータは、住宅業界が厳しい状況に置かれていることを如実に物語っています。

また、年間着工数が200棟未満の住宅会社は減少し、200棟以上の会社は成長を見せているというデータ(住宅産業研究所 2021年度 都道府県別 低層住宅供給動向調査)もあり、これらのデータから 規模の小さい会社ほど厳しい状況に直面していることが伺えます。

住宅業界におけるこれまでの集客方法といえば、チラシや雑誌広告といった紙媒体や、テレビCM、街頭看板などの広告が主流でした。

これらは広範囲に情報を届ける手段として、住宅展示場への来場者数や問い合わせの増加に大きく貢献してきた実績があります。特に地域に密着した広告手法として、地元紙への折込チラシや地域限定の看板広告が広く活用されていました。

しかし、2000年代以降、インターネットの普及が進むにつれ、消費者の情報収集の方法が変化し、Web広告が次第に集客の中心へと変化していきました。

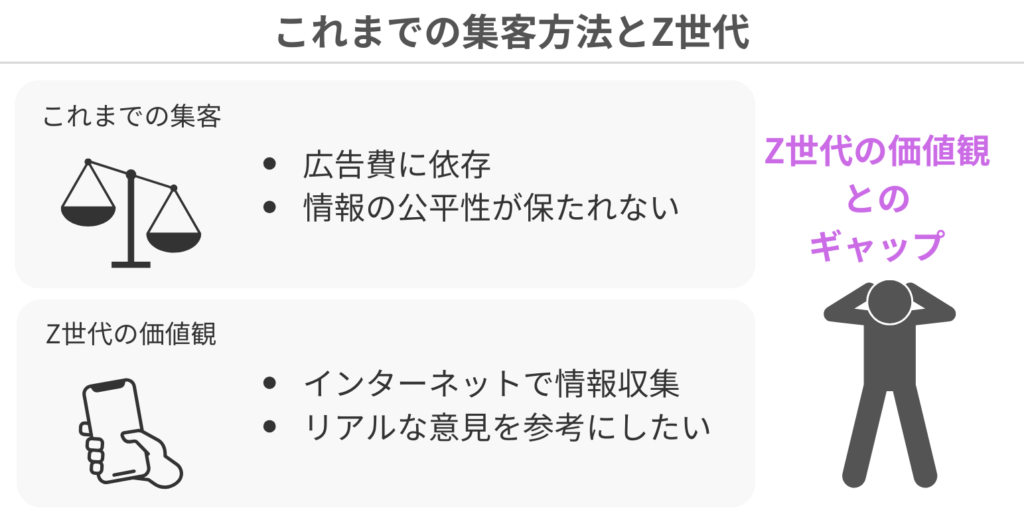

従来の集客方法には、いくつかの課題が浮き彫りになっています。

まず、広告費に依存している点が挙げられます。

特にWeb広告では、広告費を多く出すほど露出が増え、消費者の目に留まる機会が増加しますが、逆に広告費を抑えると露出が減り、消費者に届きにくくなります。

さらに、競合が増加するにつれ費用がかさみ、効果的な露出を得るためには多額の広告費が必要となります。

この結果、 広告費を多く出せるハウスメーカーなどの規模の大きい会社は市場での存在感を維持・拡大しやすくなる一方、予算に限りがある工務店などの小規模な会社は、コストの負担が増大し、厳しい状況に追い込まれます。

また、消費者視点から考えると、広告費を多く出した会社が目立ちやすくなるため、情報の公平性が損なわれるという問題もあります。

例えば、広告の露出量が多い企業が必ずしも顧客満足度や提供する価値で優れているとは限りません。

それでも広告費の多寡が消費者の選択に影響を与えるため、 本当に自分に合った会社や商品・サービスを選ぶのが難しくなるといった状況が生じています。

こうした課題が顕在化する中で、広告費に依存しない形で消費者からの信頼を得る手法が必要とされています。

現在、消費者は広告の一方的な情報よりも、リアルな評価や体験談を重視する傾向が強まっており、企業には信頼性の高い情報発信や、消費者の共感を得られる方法を模索する必要性が求められています。

住宅業界での集客を成功させるためには、 アプローチするターゲットを明確にし、そのターゲットに適した手法を展開することが重要です。

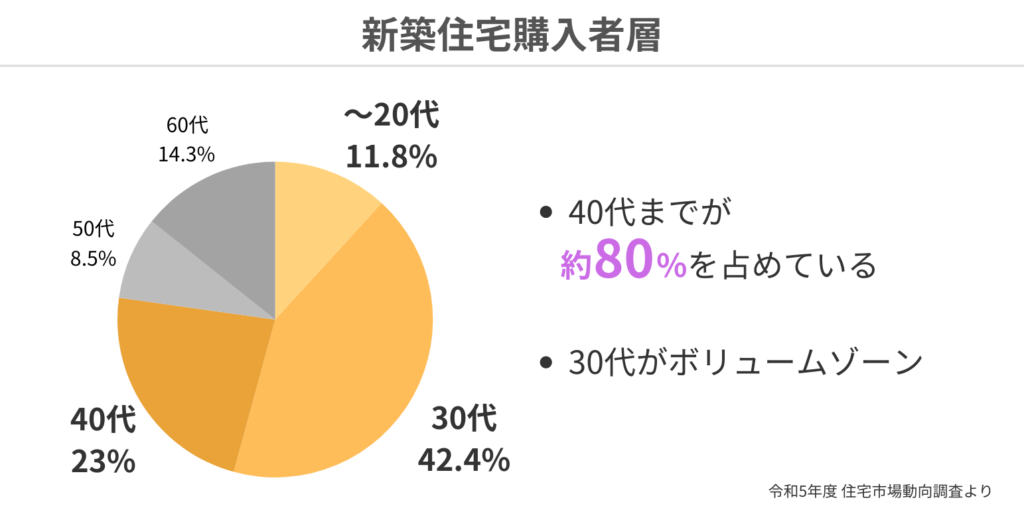

まず、現在の住宅購入層について見てみましょう。

新築住宅の購入者層を年代別に見ると、20代までが11.7%、30代が42.1%、40代が22.8%となり、40代までが全体の約80%を占めています。

このデータは、若年層からミドル層が住宅購入の中心となっていることを示しており、特に30代が最も重要なターゲット層であることを示しています。

今後は、これまで以上に 若年層に向けたアプローチが求められます。

なぜなら、数年後の2030年にはZ世代と呼ばれるデジタルネイティブ世代が20代から30代の中心層となり、現在の住宅購入者層を構成する年代に達するからです。

Z世代は、インターネットやスマートフォンが当たり前の環境で育ってきました。

情報収集や意思決定の場面でもデジタルメディアを積極的に活用します。

そのため、従来のチラシや雑誌広告といった紙媒体や、テレビCM、看板などの直接的な広告に加え、 インターネットやSNSを活用した情報提供が不可欠となります。

さらに、 SNSを通じて企業と双方向のコミュニケーションを取る仕組みが重要となってきます。

また、Z世代が住宅購入層を占める割合が増加することに伴い、彼らが「口コミ」や「レビュー」を重視する傾向にも注目する必要があります。

この世代は、商品やサービスを購入する前にインターネット上の口コミを確認し、他者の体験や評価を意思決定の参考にすることが多くあります。

商品やサービスの購入を検討する際には、視覚的にわかりやすい情報や、具体的な体験談を求め、企業の公式情報よりも、実際に利用した人のリアルな声を信頼する傾向が強いため、 住宅業界においても口コミやレビューの重要性はますます高まることが考えられます。

こうした背景から、 企業には誠実で透明性のある情報を発信し、信頼を築く姿勢が求められます。

特に、SNS上で購入者の声や体験談を活用することにより、Z世代に親しみや信頼を感じてもらうことができます。これにより、企業の信頼性を高め、効果的な集客を実現することが可能です。

さらに、情報の信頼性が高まれば、Z世代だけでなく幅広い層の消費者に対しても影響を与えることが期待されます。

今後この住宅業界で生き残っていくために、Z世代が主要な住宅購入層となる未来を見据えて、集客やブランディングを行なっていく必要があります。

現段階からZ世代に向けた具体的なアクションを検討・実行に移すことで、Z世代を意識していない会社と差をつけることができます。

まずはこれまでの集客方法を振り返ってみましょう。

これまでの集客方法が現在抱えている課題を確認、念頭に置いた上でZ世代へ向けたアクションを検討していきましょう。

今後ターゲットにしていくZ世代は、デジタルネイティブと呼ばれ、インターネットやスマートフォンが当たり前の環境で育った世代です。彼らは、企業の公式情報よりも他者の「口コミ」や「レビュー」など、リアルな意見を意思決定の参考にする傾向が強いです。

広告よりも第三者のリアルな体験や評価を重視するため、従来の広告主体の集客方法だけではZ世代の信頼を得ることは難しいでしょう。

Z世代に向けた情報発信では、会社が一方的に提供する広告ではなく、実際にその会社で家を建てたり、商品を購入した消費者の体験に基づく公平な情報が重要です。これにより、信頼を獲得し、結果として集客効果を高めることができます。

Z世代は、企業の公式情報に加えて、第三者の評価や口コミを重視します。

公式サイトや広告だけではなく、他者のリアルな声が意思決定に大きな影響を与えるのです。

そのため、今後の集客やブランディングにおいては、他者のリアルな声がZ世代の意思決定に大きな影響を与えるという特性を意識しておく必要があるでしょう。

これからの集客において、画像や動画をメインにしたSNSの活用が効果的です。

Instagramなどのプラットフォームでは、住宅の外観やデザインへのこだわりポイントを視覚的にアピールでき、購買意欲の向上に繋がります。

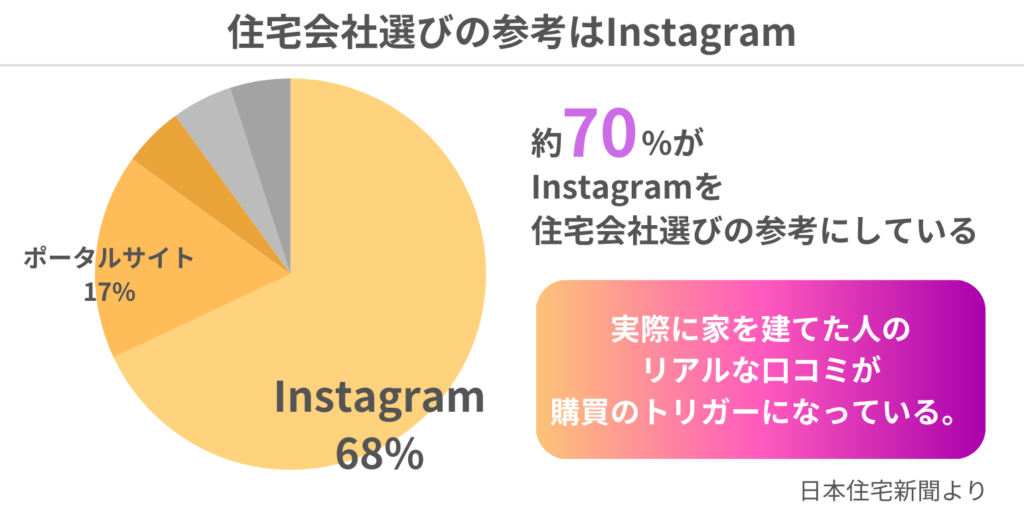

実際に、家を建てた人の約70%が住宅会社選びの参考としてInstagramを利用したとの調査結果もあります。

さらに、住宅会社選びにInstagramを利用するのは20代から40代以上と幅広く、Z世代に限らず多くの層に参考にされています。

こうした背景から、住宅会社は自社のアカウントを開設し、施工事例や顧客の体験談、実際に建てていただいた方のリアルな口コミを積極的に発信することで、信頼性を高める手法を検討してはいかがでしょうか。

特に、実際の顧客の声を取り入れた投稿は、Z世代にとって信頼度が増す、効果的な集客手段となります。

それでは、どのようにInstagramを活用していくべきでしょうか。Instagramでの集客には、フィード投稿と呼ばれる画像投稿に加え、リール投稿という動画形式の投稿も活用すると良いでしょう。

リール投稿では、静止画では伝えきれない住宅の特徴や空間の広がり、生活シーンをよりリアルに伝えられるため、視覚的なイメージを強く印象付けることができます。

特に、リール投稿を通じて住宅の内装や設備、広々としたリビングの開放感や、外観などを効果的にアピールすることで、Z世代にとって身近で魅力的に感じられるでしょう。

人々は知りたがり屋のくせにめんどくさがり屋です。

ショート(短い)な時間で家づくりの特徴や自分たちの暮らしたい生活スタイルを照らし合わせてショートムービー(リール投稿)に余暇時間を使っています。

ショートムービー(リール投稿)のメリットとして、まだフォローしていない人たちに、おすすめ動画として優先的に表示される機能があり、ショートムービーの投稿が認知向上のきっかけとなっています。

これからの住宅業界での集客を成功させるには、Z世代の価値観や情報収集の特徴を理解し、SNSを活用した集客方法やブランディングを構築することが、鍵となります。企業が一方的に情報を発信するだけでなく、顧客のリアルな声を反映させ、Z世代に「共感」を持ってもらうことが信頼獲得や集客効果に繋がるでしょう。

今回ご紹介した内容を、より分かりやすく動画でまとめています。ぜひこちらもあわせてご覧ください。

株式会社Trust Lead 代表取締役 江島 和城

2018年リクルート住まいカンパニー(SUUMO)では、不動産会社60窓口・工務店20窓口を担当。建設業界の集客領域・採用領域に課題を抱えるクライアントに多く出会い、最適な集客がSNSと確信し、個々のニーズに合わせたインサイトデータが閲覧できるSNS分析ツール「Pegasus」を開発。SNSマーケティングを活用した新しい集客により工務店を助けるため、株式会社TrustLeadを設立。わずか2年の間に3000アカウントの分析結果を基にコンサルティング事業を展開し。現在では集客に苦しむ工務店経営者からの相談が絶えない。